2011年04月08日

(リフレッシュ避難)東北地方太平洋沖地震24-1

2011年4月8日

今日で4週間目迎えます。昨晩は大きな地震が被災地を再び大きく揺るがしました。

前日に閉所した避難所には夜中なのに住民が続々と自主避難する様子があったそうです。

発災当時の物資不足も拠点となる地点までは行き届いているのか?過剰気味な話を聞く一方で物資が入らない話しもチラホラと入ってきます。

先々週までは大きな被害を受けた沿岸部だけでなく、国道4号沿いの内陸部でも燃料行列や給油規制がありましたが、先週から内陸部の燃料事情は改善しています。

苛酷な避難生活をされている方々は狭いスペースでプライバシーも無い中ご苦労を余儀無くされています。

物資が行き届いてくると狭いスペースが一段と狭くなる悪循環が今後の課題となります。

今日で4週間、来週には一ヶ月を迎える避難所生活に対して、

「リフレッシュ避難(ツアー)」

について書かせていただきます。

リフレッシュ避難とは…

過酷な避難生活からひとときの間、解放して戴く避難といえます。

近隣の温泉地に2泊3日でお泊まりするのも「リフレッシュ避難」ですね。

現在、関西広域連合の滋賀県では戸建て住宅の空き状況を調査されています。遠距離避難に伴う受け入れを4000人と設定しているので、見合う数を集計しているのでしょう…

また、滋賀県内のバスも避難に備え県が押さえているそうです。

この様に、災害被災地を取り巻く広域では不測の事態に備え急ピッチで態勢強化を測っています。

避難生活の長期化に対してリフレッシュして戴く方法として

「リフレッシュ避難(ツアー)」を説明させて戴きます。

避難生活をされている方々に遠距離避難として確保された戸建て住宅に5日から一週間程度、短期滞在して戴きます。

その滞在可能な住宅の近隣(市町村)に「ホストファミリー」を募集して避難滞在中の方々へのお世話をしていただきます。

お世話と言っても、観光案内や世間話のお付き合いをしていただきます。

「ホストファミリー」になる方々へは簡単なレクチャーをして戴きます。心のケアーに繋がり事から簡単な講義が必要です。

正村も雲仙普賢岳の災害で少し心の電話を経験しましたが、話してはいけない言葉を幾つか説明を受けました。

「ホストファミリー」になって戴く方々には滞在中に最低でも一度程度の「ホスト会議」を開いて戴き、情報共有や相談事の共有を図り、地域全体で避難者の滞在を見守る態勢を取っていただきます。

滞在者がお帰りになられた後には必ず「ホスト会議」を開き、次の受け入れに向けた方策を話して戴きます。

滞在者さんは…

戸建て住宅に入って戴く事で基本的にはプライバシーが確保された空間で休んで戴ければ幸いです。

そして、何か一つでも心に残る思い出をお持ち帰り頂ける事が大切です。

その交流を通じて手紙のやり取りが出来ればいいですね。

「あの時に見た桜の花が咲きました」

「あの日は雨でしたが晴れた景色はこうですよ」

と言ったお友達が増える…

「リフレッシュ避難」は避難者の為だけでなく受け入れる側の為でもあります。

文責:

災害OUT・SIDE

正村圭史郎

saigaioutside@yahoo.co.jp

Posted by すきまかぜ編集部 at

18:56

│Comments(0)

2011年04月08日

(遠距離避難)東北地方太平洋沖地震23-1

2011年4月8日

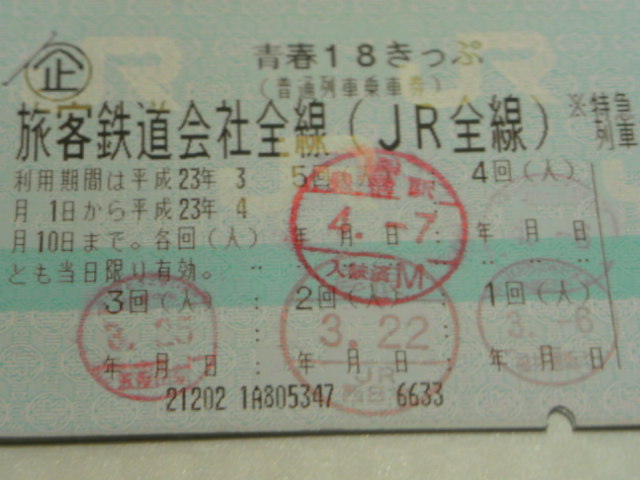

青春18切符2回分のお陰で国民の義務、権利の行使ができました。

実は、この青春18切符は1月に噴火した「霧島連山・新燃岳噴火災害」に行くために購入したモノでした。新燃岳噴火では2回ヒッチハイクで現地入りしていて青春18切符と併用し期間内に数回は現地入りの矢先、今回の「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。

売買しても良かった(笑)少しでも活動資金にして…

今回、いち早く関西各県が東北地方への応援について名乗りを挙げました。

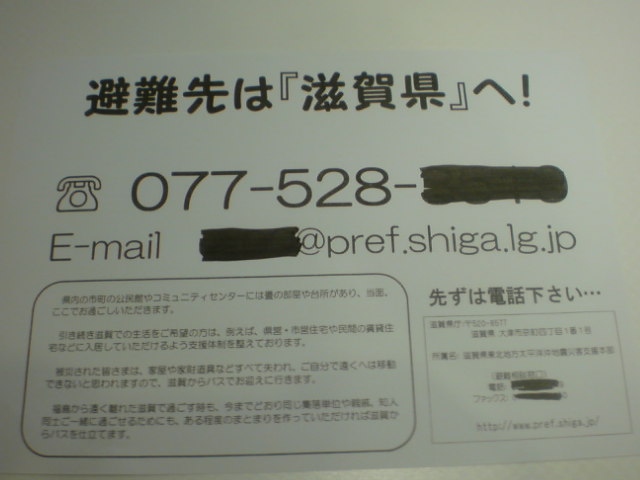

滋賀県では4000人の避難者受け入れを表明、県内の公営住宅や民間住宅の未入居家屋などを集計して不測の事態に備えました。

県内のある市では、滋賀県とは別に1000人単位での「遠距離避難」を受け入れる準備を水面下で始めていました。

実際は、個別での避難に留まり県の担当者さんの話では「いま大津インターにいるのですが」といった避難者があったり、マスコミの取材を拒むケースがあったそうです。

取材を拒む理由は、

同じく被災を受けた近隣住民が避難所いるのに自分達だけ逃げたと思われたくない…

実際、10日前に200人程の避難者だったのが最近では100人を切ったそうで、皆さん地元に帰られたそうです。

滋賀県は福島県の応援だったので原発事故災害の発生があり、あまりの恐怖心で、我先に逃げ出した…そして少し時間が経過した事で戻り始めているのが現在の状況ですね。

正村は、発災直後にブログにて「遠距離避難」についての考えを述べています。

個別避難者への対応でなく、役場機能そのものの避難を含めた1000人規模の「遠距離避難」についてです。

1000人の大移動では数日に渡る日数を要し市内の体育館や公民館など公共施設への避難が行われます。

正村は、過去の災害ボランティア経験から万が一、大量住民の遠距離避難が始まるな

写真は、昨日の日付の青春18切符と「遠距離避難」のチラシ…訂正して戴いた電話番号とメールアドレスはブログ掲載に伴い消しました(笑)

文責:

災害OUT・SIDE

正村圭史郎

saigaioutside@yahoo.co.jp

Posted by すきまかぜ編集部 at

10:06

│Comments(0)